- 来源:生物塑料研究院

- 浏览数:593

- 发布时间:2025-08-05

- 分享到:

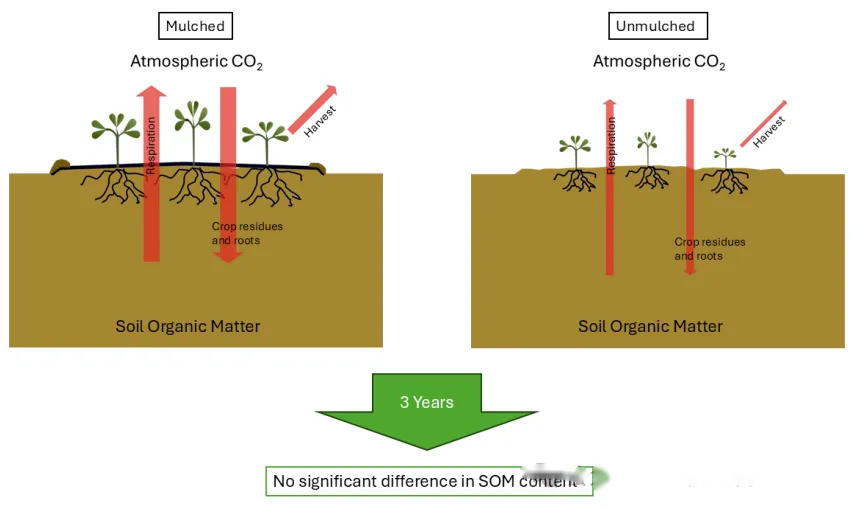

科普中国报道,传统塑料地膜带来的“白色污染”一直是农业环保的痛点,生物降解地膜被视为替代方案。但它会像传统地膜那样加速土壤有机质分解,威胁土壤健康吗?

英国班戈大学团队在有机农场开展的三年实验显示,生物降解地膜能使蔬菜产量提升43%-46%,且不会显著改变土壤有机质含量或破坏土壤细菌多样性。近日,这项发表于《Journal of the Science of Food and Agriculture》的研究,为有机农业可持续发展提供了新依据。

产量“逆袭”:生物降解地膜让韭菜、生菜增产近五成

研究团队在威尔士的有机农场进行了三年田间实验,种植韭菜、甜玉米和生菜,对比生物降解地膜覆盖与无地膜处理的效果。结果显示,所有作物产量均显著提升:韭菜干物质产量增加46%,甜玉米43%,生菜45%,连越冬绿肥产量也提高18%。

“这相当于一亩地多收近半亩的菜。”研究负责人解释,生物降解地膜通过改善土壤温湿度、减少杂草竞争,让作物生长“如鱼得水”。更意外的是,地膜覆盖区作物残茬和根系生物量也同步增加,相当于给土壤“返还”了更多有机物质——仅甜玉米秸秆的碳输入就增加了约50%。

土壤有机质“稳如泰山”,绿肥堆肥才是“增碳功臣”

过去担心生物降解地膜会像传统地膜那样加速土壤有机质(SOM)分解,导致土壤“变薄”。但实验发现,三年间地膜覆盖与无地膜处理的SOM含量无显著差异,表层土壤(0-10cm)有机质比例稳定在12.6%-13.4%。

真正影响SOM的是有机输入类型:绿肥堆肥使SOM三年增加15%,而禽粪处理组SOM无显著变化。这证实高碳氮比的有机物料输入是维持土壤碳库的关键途径。而PFM与堆肥的协同应用,既通过堆肥补充了土壤碳源,又借地膜提升了养分利用效率,形成"增产-养地"的良性循环。

土壤微生物“波澜不惊”,关键菌群未受干扰

土壤细菌被称为“生态系统工程师”,它们分解有机质、循环养分。实验通过16S rRNA基因测序发现,生物降解地膜对土壤细菌多样性几乎无影响:无论是整体多样性(Shannon指数)还是群落结构(如 Acidobacteriota、Proteobacteria 等优势菌群),地膜覆盖与无地膜处理均无显著差异。

唯一微小变化是,地膜覆盖区 Nitrospira(参与硝化作用的细菌)数量略降,而 Pseudolabrys(与有机质分解相关)略增,但这些变化未影响整体功能。研究推测,健康土壤的微生物群落“韧性强”,生物降解地膜的少量降解产物未打乱其平衡。

有机农业“双赢”方案:地膜+绿肥堆肥

研究指出,生物降解地膜的优势在于“增产不耗地”。虽然它可能加速部分易分解有机质的周转,但增产带来的残茬返还能“抵消”这一消耗。若配合绿肥堆肥,既能借地膜提产,又能用堆肥增碳,形成“良性循环”。

不过专家也提醒,实验仅持续三年,长期使用是否会影响土壤有机质的稳定组分(如腐殖质)仍需观察。未来可结合秸秆还田、轮作等措施,让生物降解地膜成为有机农业的“绿色助手”。